ピロリ菌について

ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ菌)は胃の中にすみつく細菌です。細長い形状をしており、鞭毛と呼ばれるひげを回転させながら胃粘膜表面を移動します。

ピロリ菌に感染すると胃粘膜にダメージが加わり、慢性的な炎症が発生することで、胃潰瘍や胃がんに繋がる可能性があります。胃潰瘍はピロリ菌感染のほか、暴飲暴食、ストレス、喫煙などもリスク要因となります。ピロリ菌に感染することで治療効果が弱まり、再発しやすくなります。生活習慣を見直し、症状の悪化を防ぎましょう。

ピロリ菌の症状・

ピロリ菌が原因となる病気

ピロリ菌感染自体では自覚症状が乏しい傾向があります。なお、胃粘膜にダメージが加わることで慢性的な胃・十二指腸粘膜の炎症が発生します。これにより、胃・十二指腸潰瘍や胃がんに繋がる恐れがあります。

以下は、ピロリ菌感染が原因となる主な病気です。

萎縮性胃炎

ピロリ菌が生み出す有害物質により慢性的な炎症が発生し、胃粘膜が萎縮した状態です。胃もたれや胃痛、腹部膨満感、吐き気、食欲不振などの症状を示します。萎縮性胃炎は胃がんに繋がりやすいため、早期のピロリ菌の除菌治療が欠かせません。

胃・十二指腸潰瘍

胃粘膜で発生した慢性的な炎症により、潰瘍が形成された状態です。自覚症状が乏しいケースもありますが、強い腹痛や吐血、貧血、黒色便などの症状が起こります。痛みが食事中や食後に起こる場合は胃潰瘍が、空腹時や夜間に起こる場合は十二指腸潰瘍が疑われます。

胃カメラ検査を行い、潰瘍からの出血が認められた場合はその場で止血処置を行います。悪化すると胃・十二指腸粘膜に穿孔が発生し、この場合は手術を行います。再発リスクも高いため、ピロリ菌感染が認められる場合は除菌治療を受け、発症・再発予防に努めましょう。

胃がん

胃がんは胃に発生したがんです。主な症状には、早期膨満感、腹痛、嘔吐、体重減少、貧血などが挙げられます。胃がんの発症者の大半にピロリ菌感染が認められるというデータも出ており、ピロリ菌の除菌治療が重要視されています。定期的に胃カメラ検査とともにピロリ菌検査も受け、感染が認められた場合はすぐに除菌治療を受けましょう。

ピロリ菌の検査方法

ピロリ菌検査は一定の条件を満たすことで保険が適用されます。具体的には、胃カメラ検査にて慢性胃炎の診断を受けた場合などはピロリ菌検査に保険が適用されます。

ピロリ菌検査は、胃カメラ検査を使用した検査と胃カメラ検査を使用しない検査に分けられます。詳しくは以下で説明いたします。当院では、検査回数や検査期間についてはガイドラインに基づいて進めています。

胃カメラを用いた検査

迅速ウレアーゼ試験

ピロリ菌はウレアーゼという酵素を分泌して胃の内部の尿素をアンモニアと二酸化炭素に分解します。迅速ウレアーゼ検査はこの作用を利用し、採取した粘膜組織を試薬に加え、色の変化からピロリ菌の有無を調べます。

鏡検法

採取した粘膜組織を特殊な薬剤で染色し、顕微鏡を使ってピロリ菌の有無を調べます。

胃カメラを用いない検査

抗体検査

ピロリ菌に感染した場合、体内でピロリ菌に対する抗体が作られます。この抗体の有無を確認することにより、ピロリ菌の有無を調べます。

尿素呼気試験

尿素製剤を含む試験薬を飲む前と飲んだ後に容器に息を吹き出し、収集した呼気からピロリ菌の有無を調べます。ピロリ菌が分泌するウレアーゼという酵素により、胃の内部の尿素がアンモニアと二酸化炭素に分解されますが、試験薬の服用前後で呼気に含まれる二酸化炭素の量を比べることで診断を下せます。患者様の身体の負担が少なく、精度の高い検査となっています。

抗原法

便中のピロリ菌抗原の有無を確認します。

当院では、上記の迅速ウレアーゼ試験や尿素呼気試験、抗体検査に対応しています。迅速ウレアーゼ試験は検査名の通り当日中に検査結果が出ますが、尿素呼気試験や抗体検査は結果が出るまでに2~3日かかります。日本国内では、胃がんの発症数が多くなっており、胃カメラ検査が推奨されていますが、胃カメラ検査とともに抗原法を受けることをお勧めします。侵襲性の少ない検査となるため、安心してご相談ください。

ピロリ菌の治療

以下に該当する場合、

ピロリ菌検査を保険診療で受けられます。

- 胃カメラ検査あるいは胃造影検査にて、胃炎や胃・十二指腸潰瘍の診断を受けた

- 早期胃がんに対する内視鏡的治療を受けた

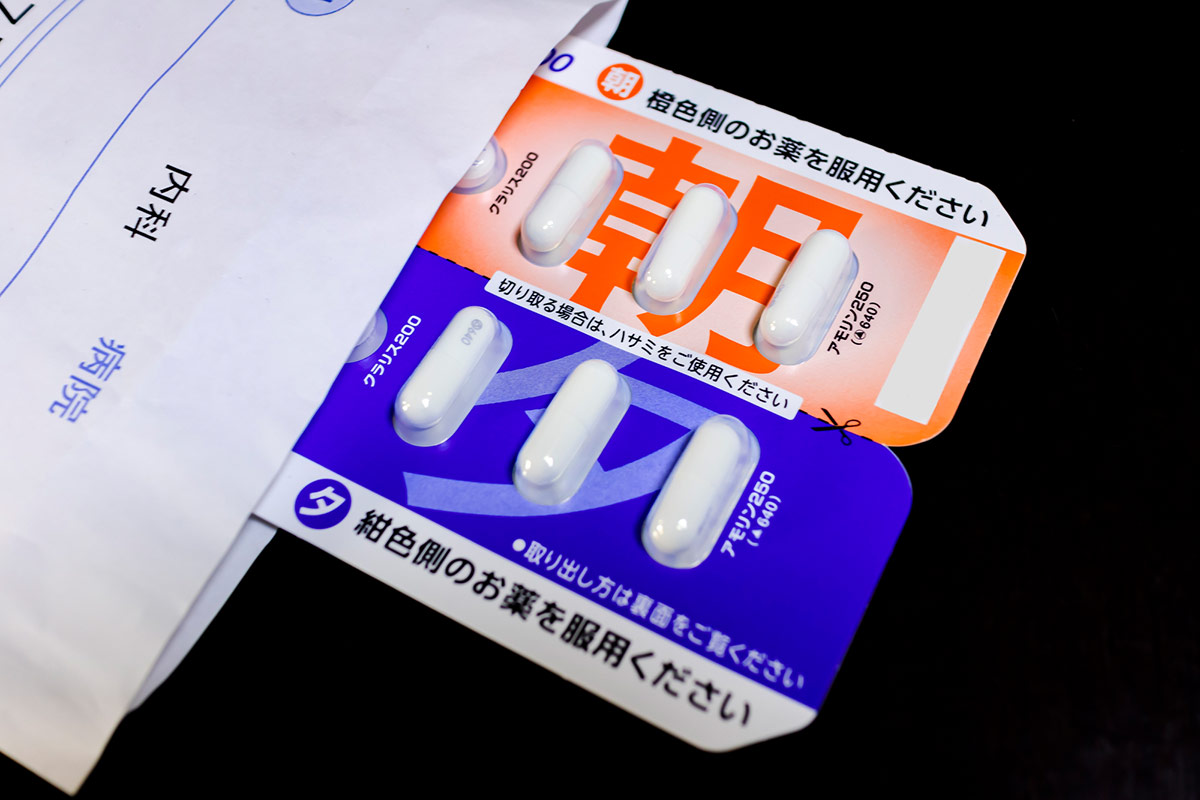

1次除菌療法

ピロリ菌の除菌治療では2種類の抗菌薬と1種類の胃酸分泌抑制薬を同じタイミングで1日2回、1週間飲んでいただきます。

2次除菌療法

1次除菌に失敗した場合、2次除菌を行います。ピロリ菌が薬への耐性を付けており、除菌効果が弱まることが考えられるため、2次除菌では抗菌薬を1種類変更します。それ以外は薬の内容は変わらず、服用方法も同じです。除菌判定は、尿素呼気試験や便中抗原検査によって行います。

ピロリ菌の感染経路・予防方法

ピロリ菌の感染経路

ピロリ菌の感染経路は明確になっていませんが、幼児期の経口感染が有力となっています。不衛生な水を飲む、感染した両親の口移しなどから感染するといわれています。幼児期は成人に比べ、胃の内部の酸性が低いため、ピロリ菌がすみつきやすい環境下となります。

公衆衛生が整っていない東南アジアの地域においては、大半の方がピロリ菌に感染しているといわれています。日本においては60歳以上では約5割が感染していると報告されていますが、近年は公衆衛生が発展しており、若年層の感染率は低くなっています。なお、幼児期の食べ物の口移しなどにより感染する可能性があるので、注意が必要です。

ピロリ菌の予防方法

現在のところ、ピロリ菌を完全に予防する方法はありません。衛生環境が整っていない地域での食事や幼児期の食べ物の口移しから感染する可能性があるため、衛生環境が整っていない地域に行った際は食事に気を付けましょう。

もし、ピロリ菌に感染した場合、慢性胃炎や胃・十二指腸潰瘍を引き起こす可能性があり、放置していると胃がんに繋がる恐れがあります。そのため、感染が認められた場合はすぐに除菌治療を受けることが大切です。除菌治療に成功することで、これら病気の発症を防ぐことが期待できます。なお、胃がんの発症を確実に防げるというわけではないので、胃カメラ検査を定期的に受けましょう。気になる症状があれば、一度当院までご相談ください。