大腸がん

大腸がんの発生機序は、正常粘膜に発生した腺腫ががん化するケースと、正常粘膜がいきなりがん化するケース、潰瘍性大腸炎など長期間の炎症によりがん化するケースなどがあります。

発症初期は自覚症状に乏しく、進行してから腹痛や腹部膨満感、便秘、下痢、細い便が出る、体重減少、下血、血便などの症状が起こります。

大腸がんは悪化すると深刻な状態となるため、早期発見・早期治療が欠かせません。40歳以上になると発症リスクが高まるため、40歳を迎えたら年に1回は大腸カメラ検査を受けましょう。

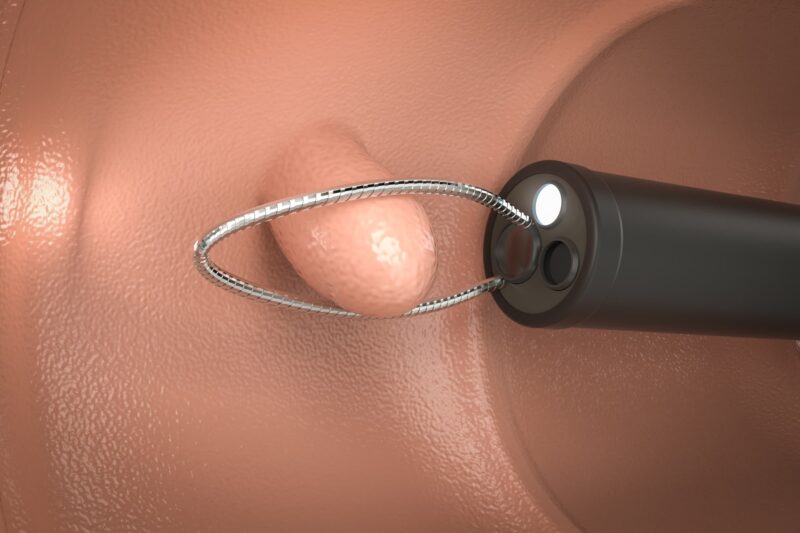

大腸ポリープ

大腸ポリープとは、大腸粘膜がいぼ状に盛り上がってできたもので、腫瘍性と非腫瘍性に大別されます。腫瘍性は良性の腺腫であることが多いですが、放置しているとがん化する可能性があります。

大腸ポリープは自覚症状に乏しいですが、巨大化すると便に擦れて出血することがあり、便潜血検査で陽性反応が出ることがあります。なお、陰性であったとしてもポリープが大きくなっていることもあり、正確な診断のためには大腸カメラ検査が欠かせません。

検査中にポリープを発見した場合、サイズが小さく少数の場合は検査中に切除します。悪性の可能性があれば組織を一部採取して病理検査に回します。

過敏性腸症候群(IBS)

過敏性腸症候群は、腹痛に伴い、便秘や下痢などの便通異常が繰り返し起こる病気です。さらに、腹部膨満感やガスの頻発などの症状も見られることがあります。似た症状を示す消化器疾患との鑑別のために内視鏡検査を行っても、炎症や潰瘍などの器質的異常は確認できません。そのため、症状の原因としてストレスや自律神経の失調などが考えられています。

症状に応じて、便秘型、下痢型、交代型に分けられます。治療は、各タイプに応じた薬を使用する薬物療法とともに、ストレスの原因となる環境の調整や自律神経の原因となる生活習慣の乱れを改善します。

潰瘍性大腸炎

潰瘍性大腸炎とは、大腸粘膜に慢性的な炎症が起こり、びらんや潰瘍が形成される病気です。多くの場合、直腸から炎症が始まり、悪化すると結腸の一番奥にまで炎症が及びます。原因ははっきりとしていませんが、生活習慣の乱れや免疫異常などが関与しているといわれています。腹痛や粘液便、下痢、血便などの症状を示し、悪化すると貧血や発熱、体重減少などの全身症状が起こります。こうした症状が起こる活動期(再燃期)と症状が落ち着く寛解期を繰り返す特徴があります。

クローン病

クローン病は小腸・大腸を中心に消化管全域で慢性的な炎症が起こり、びらんや潰瘍が形成される病気です。原因ははっきりしていませんが、自己免疫により炎症が発生するのではないかといわれています。なお、完治させる治療法が確立されていないことから、厚生労働省より難病指定を受けています。

腹痛や下痢、血便などの腹痛症状に伴って、全身倦怠感や貧血、体重減少などの全身症状も起こります。悪化すると、炎症が目や関節、肛門部に及び、様々な合併症を引き起こす恐れがあります。潰瘍性大腸炎と同じく、こうした症状が起こる活動期(再燃期)と症状が落ち着く寛解期を繰り返す特徴があります。

虚血性腸炎

虚血性腸炎とは、大腸に栄養や酸素を届ける血流が阻害され、大腸粘膜が虚血状態となって炎症が起こり、びらんや潰瘍が形成される病気です。高齢の女性で便秘に悩まされている方に起こりやすいです。また、生活習慣病(脂質異常症や糖尿病など)や膠原病を発症している方にもよくみられます。突然腹痛が起こり、トイレに駆け込むと真っ赤な鮮血便が排泄されます。

虚血性腸炎は再発しやすく、放置していると腸の狭窄や壊死を招く恐れがあります。似た症状を示す病気は他にもあるため、大腸カメラ検査などによる鑑別診断が欠かせません。

感染性腸炎

感染性腸炎は細菌やウイルス、真菌などの病原体による感染が原因で、腸に炎症が起こる病気です。よく知られている食中毒は感染性腸炎の一種です。原因となる病原体は、細菌ではサルモネラ菌や腸管出血性大腸菌などが挙げられ、ウイルスではノロウイルスなどが挙げられます。夏は細菌によるものが多く、冬はウイルスによるものが多いです。主な感染経路は経口感染となり、病原体が付着した水や食物を摂取することで感染します。数日間の潜伏期間を経て、腹痛や下痢、嘔吐などの症状を示し、発熱などの全身症状が起こることもあります。治療は主に薬物療法による対症療法です。脱水状態となっている場合は点滴により栄養や水分を投与します。感染拡大を防ぐために、コップやタオルの共有は控え、手洗い・うがいをしっかり行いましょう。

大腸憩室炎

(だいちょうけいしつえん)

大腸憩室とは、大腸の粘膜層の一部が腹圧の上昇などにより、大腸壁の最も外側の漿膜を突き破って袋を作るように飛び出した状態です。憩室そのものは症状が起こることはなく経過観察で問題ありません。しかし、憩室内に消化しきれていない食物や便などが溜まって細菌感染が起こると、炎症が発生します。これが大腸憩室炎です。

大腸憩室炎に至ると、腹痛や便秘、下痢などの症状が起こり、炎症が続くことで発熱症状も起こります。そこから悪化すると、憩室が穿孔(穴があき)し、腹膜炎などの合併症を引き起こす恐れがあります。そのため、炎症が起こった場合は早期治療が欠かせません。

治療は細菌の繁殖を抑えるために抗菌薬を使った薬物療法を行います。また、腸管を安静状態に保つために絶食し、点滴により栄養を補給します。